|| Críticas | ★★★★☆

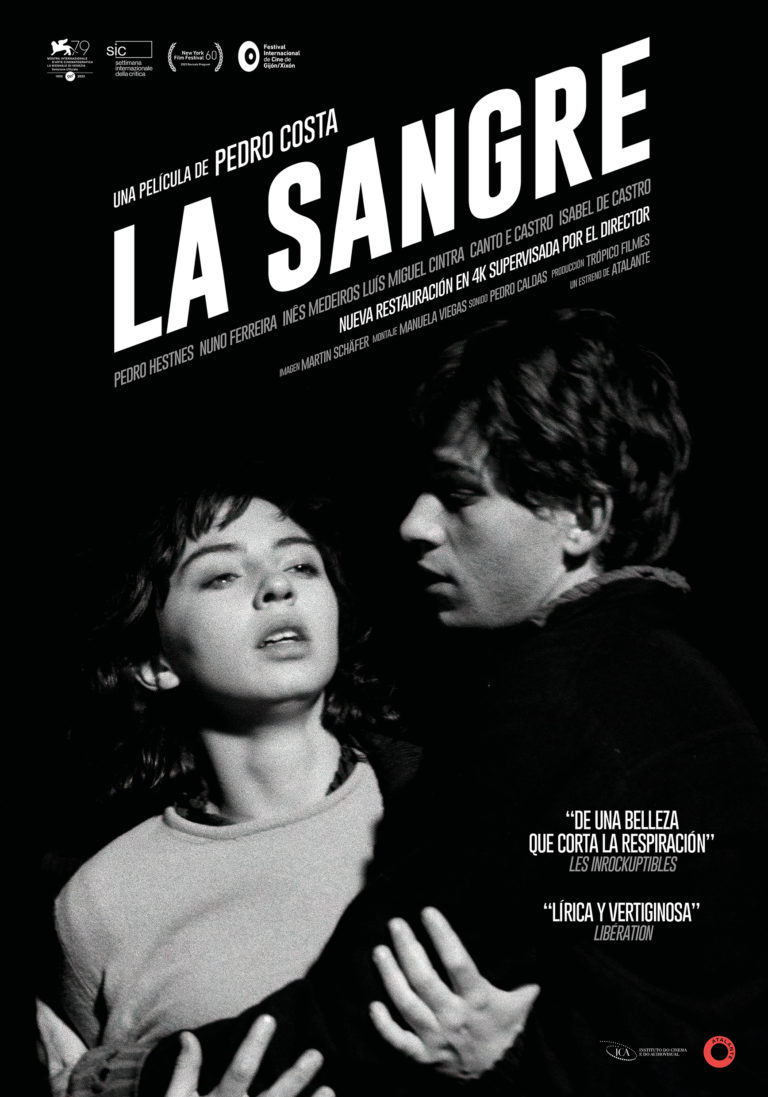

La sangre

Pedro Costa

A la orilla de la sombra

Rafael Guilhem

ficha técnica:

Portugal, 1989. Título original: O Sangue. Director: Pedro Costa. Guión: Pedro Costa. Productor: José Bogalheiro. Fotografía: Acácio de Almeida, Elso Roque, Martin Schäfer. Montaje: Manuela Viegas. Diseño sonoro: Ana Silva. Música: Antonio Pinho Vargas. Reparto: Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês de Medeiros, Luis Miguel Cintra, Canto e Castro, Isabel de Castro, Henrique Viana, Luís Santos, Manuel João Vieira, Sara Breia Duración: 95 minutos.

Portugal, 1989. Título original: O Sangue. Director: Pedro Costa. Guión: Pedro Costa. Productor: José Bogalheiro. Fotografía: Acácio de Almeida, Elso Roque, Martin Schäfer. Montaje: Manuela Viegas. Diseño sonoro: Ana Silva. Música: Antonio Pinho Vargas. Reparto: Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês de Medeiros, Luis Miguel Cintra, Canto e Castro, Isabel de Castro, Henrique Viana, Luís Santos, Manuel João Vieira, Sara Breia Duración: 95 minutos.

De ésta, la primera película del realizador lusitano Pedro Costa, y que cumple más de treinta años desde su estreno, lo que más me sorprende es el modo de plantear las transiciones entre el campo y el fuera de campo, sobre todo por su utilización de los bordes del encuadre como cuerdas flojas. Hasta ahora no he logrado convencerme de dónde parte el impulso de sus planos: ¿la composición ejerce su fuerza centrífuga contra las orillas, como si la imagen fuera un río en su intento por desbordarse, o es el manto invisible del fuera de campo el que, en dirección centrípeta, comprime los elementos para mantenerlos confinados entre las líneas del marco? El misterio de O Sangue ocurre a nivel de composición, antes en su grafismo que en su significado. Es fascinante la organización de sus materias, el modo en que las negruras, por ejemplo, suprimen la cuadratura del marco para realzar en cambio una imagen centrada y sin orillas, adornada por la amplitud del abismo. A su vez, hay planos llenos de coordenadas, geométricos, abigarrados de líneas que se extienden hasta puntos de fuga dentro y fuera del plano, que demarcan diagonales, abren y cierran el espacio o se dejan deformar por sombras de objetos que no vemos de manera directa.

Es bajo esta partitura que se la compara con La noche del cazador (Charles Laughton, 1955), en razón de sus contrastes lumínicos, del nomadismo de sus personajes, y más; pero es igual de justo evocar a Murnau, el director de los grises y las gradaciones, el que nos enseñó cómo una cosa adopta la forma de otra, se convierte, crece y muta. En el caso de O Sangue, hay un paso lógico que deriva de su impronta compositiva —es decir, no es un mero regocijo plástico—: las miradas de los personajes, que siempre apuntan al vacío, lejos de los demás. Cuando Vicente, el hijo mayor, y su padre, se sientan a la mesa a comer, cada uno en un costado del triángulo que se forma en la esquina de la mesa, sus miradas nunca se encuentran, algo que los desacuerdos de la conversación constatan y que, más adelante, deriva en la separación más tajante, la de la vida y la muerte, la de quien abandona el mundo y el que se queda, por completo desamparado.

Siempre ocurre en la película que las miradas, en consonancia con esa composición que no se sabe si viene o si va, si oprime o abisma, se anudan en el aire y luego se disuelven. Hay pocas excepciones, la más intensa es la que conforma el núcleo de la película: Vicente y Clara, una profesora a la que él ama, se miran, atraídos por un magnetismo en sus ojos, la luz blanca resplandece entre ellos y los márgenes oscuros los empujan uno hacia el otro, mientras la cámara se acerca hasta encuadrar sus rostros frente a frente. El espacio está filmado de tal manera que parece escenificado en un estudio, muy cercano a lo que en el pasado hicieron los cineastas del Hollywood clásico; hay cierto artificio, pero sobre todo un ardor único y placentero que se alcanza finalmente después de tanta desolación. Es ese momento el que nos indica que lo de Costa no es sólo desesperanza sino ante todo fe. Una creencia en las pequeñas complicidades. Los personajes, huérfanos, asediados y solitarios, esto es, una comunidad heterodoxa y aparentemente débil, logra cimentarse a base de compartir entre sí algo tan vital como un secreto.

Tal secuencia esgrime una idea clara: el espacio movedizo y la composición inestable del resto de la película, que atraviesa tanto la imagen como el sonido y la piel de los personajes, encuentra un anclaje en el lazo que constituyen Vicente, Clara y Nino, jóvenes abandonados a su suerte y atormentados —física y emocionalmente— que buscan en el otro su lugar en el mundo, la redención y el amparo que ninguna ley les va a proferir, tal como pasa con las criaturas de Nicholas Ray. La sequedad con que Costa plantea los paisajes salvajes y agrestes se rehumedece brevemente cuando aquello que no vemos, toda la acción que sucede entre planos, se afirma gracias a los hombres y mujeres que se acompañan en el trayecto de su transformación.

|

|

|

|