Un año de fuego y cien de cenizas

«Los amantes habituales», de Philippe Garrel.

Francia, 2005. Título original: «Les amants réguliers». Director: Philippe Garrel. Guion: Philippe Garrel, Arlette Langmann y Marc Cholodenko. Productores: Pierre Chevalier y Gilles Sandoz. Productoras: Maïa Films, Arte France Cinéma, MEDIA Programme of the European Union y Centre national du cinéma et de l’image animée. Fotografía: William Lubtchansky. Música: Jean-Claude Vannier. Montaje: Françoise Collin y Philippe Garrel. Reparto: Louis Garrel, Clotilde Hesme, Julien Lucas, Eric Rulliat, Nicolas Bridet, Mathieu Genet, Raïsa Mariotti, Caroline Deruas-Garrel y Rebecca Convenant.

La condición humana es el gran tema que vertebra el mejor cine francés producido desde los años cincuenta del siglo XX hasta nuestros días. La libertad individual, la justicia social, la rebeldía metafísica, la responsabilidad moral, la elección de valores, la existencia como proyecto ineludible. Las cuestiones, en fin, que sostuvieron la filosofía de Camus y Sartre se filtraron en el cine que siguió a la Segunda Guerra Mundial y configuraron la base intelectual primero de la Nouvelle Vague y después de la oleada de los ‘malditos’, en la década de los años ochenta, encabezada por Jean-Jacques Beineix, Luc Besson, Leos Carax y Philippe Garrel. Los amantes del Pont-Neuf (Les amants du Pont-Nef, Leos Carax, 1991) y Los amantes habituales (Les amantes réguliers, Philippe Garrel, 2005) son quizá las películas que mejor representan las inquietudes y los ideales de esta generación de cineastas. Pero también, en un contexto de pensamiento más amplio, ambos filmes ilustran que los tiempos, la Historia, determinan ante todo la forma de vivir y amar.

El hecho de que el primer plano de Los amantes regulares sea una toma nocturna del Pont-Neuf crea además un hermoso vínculo entre estas dos cintas, cuyas coincidencias estilísticas y argumentales están fuera de toda duda, hasta el punto de que la propuesta de Garrel parece una extensión sentimental de la de Carax, de índole más emotiva. Son asimismo evidentes sus concomitancias con La mamá y la puta (La maman et la putain, Jean Eustache, 1973). De hecho, suele escribirse que ambas películas se cuentan entre las mejores realizadas sobre mayo del 68. ¿Significa esto que Los amantes regulares es una mera variación de dos trabajos anteriores? En modo alguno. Los amores de François (Louis Garrel) y Lilie (Clotilde Hesme) bien podrían simbolizar la tan ansiada tercera vía que conciliaría a Camus y Sartre, Eustache y Carax, Rohmer y Godard, y tantas otras dialécticas que han enfrentado al ser humano con su naturaleza y destino. La revolución, la locura o el desencanto serían así una respuesta subjetiva al principio y el final del amor.

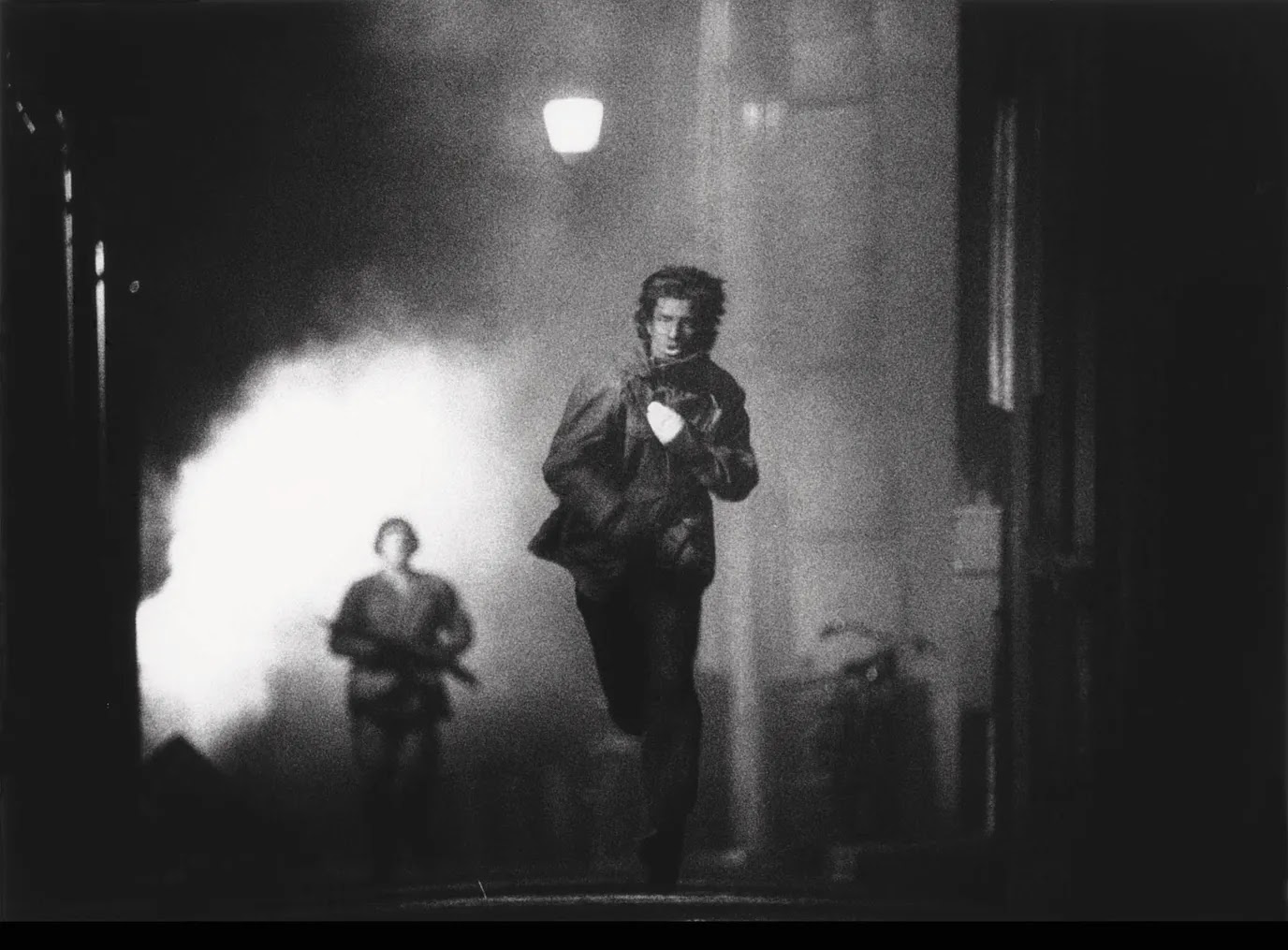

En François, un poeta que consume sus días entre la ilusión y la decepción, confluyen precisamente las dos posturas fundamentales del existencialismo: la filosofía de la política y la filosofía de la revuelta. Los sucesos de mayo del 68 sitúan a este personaje en la incómoda pero necesaria tesitura de decidir quién es. A buscar su esencia entre la presencia de la vida adulta que representan, por una parte, el Estado, identificado con la policía, el ejército y la judicatura, y, por otra, la familia tradicional, encarnada en su impasible madre y otros personajes mayores, apenas sombras de la generación que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Garrel retrata la desconexión de François y sus amigos de ambas esferas mediante una puesta en escena teatral, fotografiada en un riguroso blanco y negro con mucho grano, que acentúa el extrañamiento vital de los protagonistas. El director parece connotar que la Historia arrolla las historias, aunque sea solo de manera momentánea, cuando el individuo se disuelve en la masa.

▼ Les amants réguliers (2005), Philippe Garrel.

León de Plata a la mejor dirección de la Mostra de Venecia.

León de Plata a la mejor dirección de la Mostra de Venecia.

|

|

|

|

«La libertad absoluta de ser, de vivir, frente a la libertad absoluta de no-ser, de sobrevivir. Por ese abismo se precipita una relación que, como cualquier otra, depende de una coincidencia de espacios, no de tiempos. Nada puede la voluntad contra el deseo».

Es significativa a este respecto la larga secuencia que recrea los conflictos callejeros entre estudiantes y policía, comparados expresamente con los acontecimientos de la Revolución francesa. La planificación frontal, el estatismo de la cámara, la iluminación lateral y el desplazamiento coreografiado de los actores parecen situar al público frente a una obra de Bertolt Brecht dirigida por Peter Brook. Tal es el sentido de irrealidad de las imágenes, casi abstractas en lo formal, que se diría Garrel recuerda el mayo francés como una ilusión escénica. Un montaje, en definitiva, que ni alteró el orden de las cosas ni condujo a la juventud del momento hacia una nueva Arcadia de libertad, igualdad y fraternidad. Más trágico aún: la película sugiere de manera inclemente que cada generación monta su propia revolución para retrasar, o incluso negar, el tránsito hacia la madurez. François participa de la Historia, pero no es protagonista de su historia.

Las alusiones frecuentes del guion a Rimbaud, Verlaine o Baudelaire no están relacionadas tanto con la sensibilidad poética de François como con la idea bohemia de una juventud que reclama el derecho a no-ser; a una apariencia desligada de la realidad. Justamente Rimbaud escribió en Mi bohemia unos versos que anticipan la actitud vital de François:

Y rimando, perdido, por las sombras fantásticas,

tensaba los cordones, como si fueran liras,

de mis zapatos rotos, junto a mi corazón.

La teatralidad buscada de Los amantes habituales se difumina en las escenas situadas en el piso de Antoine (Julien Lucas), un joven burgués, heredero de una fortuna familiar, que pone su piso a disposición de François y el resto de sus amigos, como si de una comuna se tratara. Allí, entre pipas de opio, bailes, borracheras y escarceos amorosos, la planificación se vuelve ágil, la cámara se mueve con ligereza, la iluminación adopta un tono realista y los personajes se mueven con naturalidad. Es hermosa y representativa de este cambio la escena en que suena el tema This Time Tomorrow, de los Kinks. Los amigos bailan y cantan regocijándose en su juventud, conscientes por un breve instante de felicidad de que acaso la vida no debe forzarse, sino dejarse fluir. Hay mucho de la gracilidad de Rohmer en este momento de la película que, por otra parte, constituye un importante punto de inflexión en la historia por cuanto el desencanto por los sucesos de mayo del 68 cede su lugar al desencanto por la vida misma. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estaremos dentro de un año? ¿Qué será de nosotros?

No es casual que la relación sentimental entre François y Lilie empiece en ese instante de incertidumbre y desorientación que lo es también de gozo y plenitud. El amor, como antes la revolución, los mece en una dulce atmósfera onírica de idas y venidas, deseos, promesas, sueños y frustraciones. Otra ilusión, sin duda, que comienza a resquebrajarse cuando Lilie quiere ser-para-sí y François se conforma con ser-en-sí. La libertad absoluta de ser, de vivir, frente a la libertad absoluta de no-ser, de sobrevivir. Por ese abismo se precipita una relación que, como cualquier otra, depende de una coincidencia de espacios, no de tiempos. Nada puede la voluntad contra el deseo. También explica el ocaso del mayo francés, que así considerado, como una relación sentimental, da pie a recordar las demoledoras palabras de Oscar Wilde sobre amores y revoluciones, los verdaderos amantes habituales: «Un año de fuego y cien de cenizas». Lilie es capaz de sacudirse el polvo de la Historia porque busca su propia historia. François, en cambio, sucumbe con la Historia porque no encuentra la suya. De búsquedas y encuentros trata en último término Los amantes habituales, la vida en blanco y negro, el color de la presencia y de la ausencia. Tiene razón Camus cuando afirma que “juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”. El suicidio de François es el último gesto de toda una generación. Poesía marchita.

© Revista EAM / Madrid