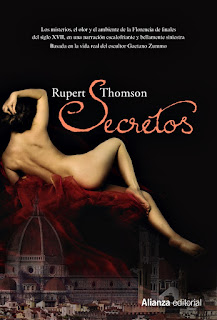

La huella del 'placer culpable'

crítica de Secretos (Rupert Thomson, Alianza Editorial).

Reino Unido, 2015. Título original: Secrecy. Fecha de la edición original: 2014. Traductora: Catalina Martínez Muñoz. Colección: Alianza Literaria (AL). Páginas: 360. Publicación: 07 de mayo de 2015. Precio: 17,50€. I.S.B.N.: 978-84-206-9939-4. Código: 3472482. Formato: Estándar, Papel. Tamaño: 15,50 x 23,00. Páginas: 360. Edición: 01ª edición. Clasificación IBIC: Ficción histórica (FV).

En su penúltima novela, Rupert Thomson (Eastbourne, 1955) abre en canal y disecciona el cuerpo biográfico de Gaetano Zummo, un singular escultor italiano de fines del siglo XVII que prácticamente fue expulsado de su ciudad originaria —Siracusa— y requerido luego por un mecenas de postín en la Florencia más vaporosa de la narrativa si no limítrofe, al menos contemporánea a todos esos astracanes de estabulación superventas que —conforme a la bisoñez del ejército Dan Brown, Follett & Ruiz Zafón— desataron por algún tiempo la fiebre de un «nuevo thriller histórico» sin bizarría formal ni andamiaje estilístico, y que se engulle como una hamburguesa cuya mágico aderezo deja siempre un regusto narcótico: acaso el matiz de una pseudoliteratura que ya se ha ingerido a sí misma y sin embargo sigue creyéndose su (in)trascendencia. Realidad ésta que contrasta con el ninguneo editorial, si bien con valiosas excepciones, a una pléyade de autores que habitan aquel limbo del escritor reputado sin apenas reverberación extramuros. Refiero así, por código transferido, a las aún ineludibles traducciones al español, una lengua con más de quinientos millones de hablantes que a menudo, y a falta de ese bilingüismo o poliglotismo tan soñado como indeseado por gran número de traductores, tienen a bien esperar años, cuando no decenios, a veces casi el tránsito a la otra vida, para «conocer» a esa luminaria de la que alguna vez «oyeron hablar» mientras hojeaban el extracto de una crítica made in The New Yorker.

Respecto a Rupert Thomson, o más bien a su exigua difusión en España, conviene decir que Random House ya publicó en 2007 Muerte de una asesina, otra, esta sí, demoledora fábula con autopsia y viaje por los intersticios de una mente criminal, Myra Hindley, tumbada sobre la fría camilla metálica de una morgue en Suffolk. La muerte del verdugo sociópata, ávida lectora de los panegíricos nazis y del Marqués de Sade y en general de todo aquello que leyese su amado Ian Brady, como percha periodística hacia otra narración personal caída en desgracia; la intrahistoria del agente Billy Tyler, quien mirando el cadáver a través del cristal parece advertir una madeja que de pronto se deshilacha ante él, boquiabierto, y que no es otra cosa que su vida familiar expuesta en un plato inmune al afeite meramente utilitario. Allí, Thomson se anticipaba a la pretendida moda del «basado en hechos reales» conjurando un juego que podría resumirse con una tesis a vuelapluma, a saber: no será la ficción la que se sirva de la realidad (o como queramos llamarla) para construir su mentira sino más bien los hechos imposibles los que vehiculen un paradigma narrativo cuyo fact checking (préstamo lingüístico pretendidamente esnob) es resultado de una interpretación subjetiva, o sea inventada. La interpretación del escritor, la del lector y hasta la del crítico sin airbag: crónicas todas ellas deformadoras de una realidad siempre cambiante.

La trayectoria literaria de Rupert Thomson discurría de alguna forma predestinada a encontrarse con un hombre que a su manera también forjó a partir del «memento mori», o tópico latino sobre la fugacidad de la vida, un arte escultórico trascendental. El mismo arte indeleble, seductor, con que Thomson practica su alquimia de cirujano y su voz en primera persona del singular, si bien esta vez con timbre siciliano. Y no, no aguarden ninguna traca final. Si acaso, el peligro del ir a tientas entre zancadillas, pues aquí todo es estática de violín mortuorio. Por supuesto, sin orquesta alguna. Y suena así, irresistible, en «el amarillo de un noviembre que yo no conocí» —escribió García Montero. Así suena. A Bach, tal vez, una chacona de La Toscana. No hay suspense, ni giros épicos, ni magia con chistera. La maestría de Thomson reside precisamente en su contención arrebatada. La intriga novelesca, en el entresuelo de una sexualidad ramplona, funciona a menudo como un corazón delator. Y fíjense: hasta los avatares más superfluos invitan a pensar en una concienzuda, que no obsesiva, documentación y elaboración de los principales actores. Todo ello centrifugado a una exquisita prosa que bien podría evocarnos el filo genuinamente british de St. Aubyn y, también, la elegancia mutante de estilistas como Banville y Elmore Leonard, o incluso referentes —¡ay, cuánto daño ha hecho la envidia literaria!— «populares» como Dickens, Paul Auster o Angela Carter, con los que Thomson ha sido comparado no pocas veces. Y ahora sí, volvamos a Florencia.

«Quizá no sea éste un libro para quedarse a vivir en él, pero sí uno que al final, cuando pasas la última página diciendo adiós con una pena asumible, invita a suspirar y a decir, rectificando: ''Hasta siempre''».

Año 1691. Zummo ha sido llamado a las estancias del Gran Duque tras huir de su hogar en Siracusa con el estigma de blasfemo y ponzoñoso debido, entre otras acusaciones, a su heterodoxa mirada artística: ingenios que hurgan con mayor o menor suerte en la caries de una época y un país donde el hambre acecha con navaja carraca y la doblez religiosa sonríe con perfil de perro sarnoso. A Zummo le encarga el Gran Duque una escultura femenina para la cual no tiene el escultor ni fecha límite ni presupuesto estimado. A Zummo lo envuelve su propio historial —los demonios de un hermano maltratador, un padre ausente y una madre timorata— y la aparición furtiva de una gioconda, también morena, asomada al escaparate de una botica aparentemente sin letrero. Miren bien. A partir de ahí, sólo admitimos que no sabemos nada. Los «secretos» nos son revelados uno a uno hasta el clímax último. Thomson prescinde de la suntuosidad inherente a este tipo de novelas que, no sin afectación, suelen guisar situaciones inocuas con personajes que van y vienen regalando futuribles como el que pincha un berberecho. Aquí no importa tanto el morbo per se como la certidumbre de que hay gente, frágil y mezquina a un tiempo, que busca refugio a la presión inquisitorial (memorable la presencia de Cuif, un bufón insomne y proscrito que se ejercita a horas extemporáneas) mientras cuenta los minutos para despertar del sueño feliz, de la felicidad misma, quizá sólo eso: «una interrupción de la incredulidad o una ignorancia voluntaria que, como la respiración contenida, no puede prolongarse más allá de un punto determinado». Quizá no sea éste un libro para quedarse a vivir en él, pero sí uno que al final, cuando pasas la última página diciendo adiós con una pena asumible, invita a suspirar y a decir, rectificando: «Hasta siempre». Porque en cierto modo Secretos no es más que una (no otra) novela ¿histórica? sobre personas que se esperan y se esconden; sobre un país carbonizado (o su envés) que apela a la memoria y el arte para reconstruirse entre belleza y mutilación.