Todas las caras son el mismo hombre

La delgada línea roja (The thin red line, Terrence Malick, EE.UU., 1998).

Una serie de famosas anécdotas rodean a la libérrima adaptación de la novela homónima de James Jones, relativas, básicamente, al montaje final de la cinta, que supuso la drástica reducción de una versión original de más de cinco horas de duración a los 170 minutos finales. Ello implicó que se suprimieran las intervenciones de actores tan reconocidos como Billy Bob Thornton, Martin Sheen, Gary Oldman, Bill Pullman o Mickey Rourke, mientras que otros, como George Clooney o John Travolta, vieron reducidas sus actuaciones a meros cameos. Paradigmático al respecto es lo que le aconteció al entonces semidesconocido Adrien Brody, que interpretaba a uno de los principales protagonistas del libro, y por ende del guion que lo adaptaba, pero que en el montaje final adquirió un rol totalmente secundario. Ante ello, lo primero que cabría preguntarse es por qué un director con solo dos películas en su haber y que llevaba sin dirigir desde hacía dos décadas logró reunir a tantos actores masculinos que, o bien gozaban de reconocimiento interpretativo, o bien de fama, o bien eran jóvenes promesas que acababan de despuntar en algún proyecto previo. La respuesta es que Terrence Malick poseía un prestigio crítico internacional inusitado; pese a su exigua producción, ya acumulaba sendos premios a la mejor dirección en los festivales de San Sebastián y Cannes. A ello se sumaba el carisma personal del autor y su aura de integridad artística, reacio a aparecer en los medios de comunicación, muy celoso de su intimidad y siempre reticente a todo lo que implicaba la industria de Hollywood, que además, para acabar de dorar su leyenda, había decidido abruptamente, poco después del estreno de Días del cielo (1978), desaparecer de la vida pública durante años y trasladar su residencia a París, donde se dedicaría a esbozar guiones y a rodar tomas sueltas para futuros proyectos.

La delgada línea roja supuso, pues, el filme que recuperó a Malick para la cinematografía americana, el recibimiento del “hijo pródigo” cogido de la mano de los productores Robert Michael Geisler y John Roberdeau, los cuales, asociados desde 1979, y sobre todo dedicados a los montajes teatrales, tenían fama tanto por su buen ojo y por su compresión de los artistas como por su ego y sus deudas. Sus contactos con el realizador se iniciaron alrededor de 1989, de forma que la película tardaría casi diez años en cristalizar, al no empezarse el rodaje hasta mediados de 1997, cuando, para hacer todavía más rocambolesca la historia, Malick prohibió a Geisler y Roberdeau poner un pie en el set, dándole su puesto a George Stevens Jr. No se trataría, presumiblemente, de una decisión caprichosa por parte del director tejano, pero esto ilustra que no solamente fue azarosa la postproducción de la cinta, sino también su preproducción. No olvidemos, no obstante, que el azar a menudo interviene favorablemente en las creaciones artísticas: tomemos por caso cómo transformó El Quijote de Avellaneda la segunda parte de El Quijote de Cervantes. Así que tal vez todo lo expuesto sirviera de acicate para que en La delgada línea roja eclosionara de forma depurada el estilo, inconfundible y personal, de Malick, esbozado ya en sus dos piezas anteriores, pero todavía constreñido por la fidelidad a la anécdota, lo que las hace brillantes pero también más convencionales. A buen seguro, ahí radica la explicación de que, si bien Malas tierras (1973) y la citada Días del cielo concitan una cierta unanimidad crítica, a partir de La delgada línea roja Terrence Malick parece contar con tantos admiradores como detractores. Algo que por norma general suele sucederles, para bien o para mal, a aquellos que innovan.

«Desde la primera escena, la de un cocodrilo sumergiéndose en unas aguas pantanosas, se establece una dialéctica entre la naturaleza y la humanidad que se mantiene a lo largo del metraje».

¿Qué tiene, pues, de innovador, de único, este filme bélico que recibió el Oso de Oro en el Festival de Berlín y siete nominaciones a los Óscar, y que Martin Scorsese considera una de las grandes obras maestras de la década de los 90? Para empezar, su aproximación al libro de partida es libre, no tanto por no respetar a pies juntillas la trama, sino, ante todo, porque toma el hilo conductor del mismo –la intervención en la Batalla de Guadalcanal de una compañía estadounidense– pero bajo una perspectiva diametralmente opuesta que le imprime un significado último muy diferente. Así, la novela tiene un estilo seco y directo, una prosa tan dinámica como desnuda, que capta sin ambages la violencia y la vileza de la guerra; el retrato psicológico de los personajes viene atemperado por un punto de vista distante, irónico; sus diálogos son realistas y transparentes; su poso, amargo. Jones despersonaliza a propósito la historia, que no tiene un protagonista claro, para hacer emerger, a partir del contraste de las diferentes reacciones de cada persona en ese contexto anómalo, la deshumanización de los soldados durante el infierno de la contienda y el sinsentido del sufrimiento, de la propia existencia. Nada de esto hay en el filme. Aunque respeta –y, de hecho, intensifica– la coralidad de la historia original, Malick adopta una mirada alambicada y poética del horror con un fin temático en las Antípodas del de Jones. Y es que su interpretación termina por erigirse en una oda existencialista a la vida y al ser humano, lo cual resulta a la vez sorprendente y meritorio, dado que la trama gira en torno al peor de los infiernos que pueden experimentar las personas, encima creado, para colmo de males, por otras personas.

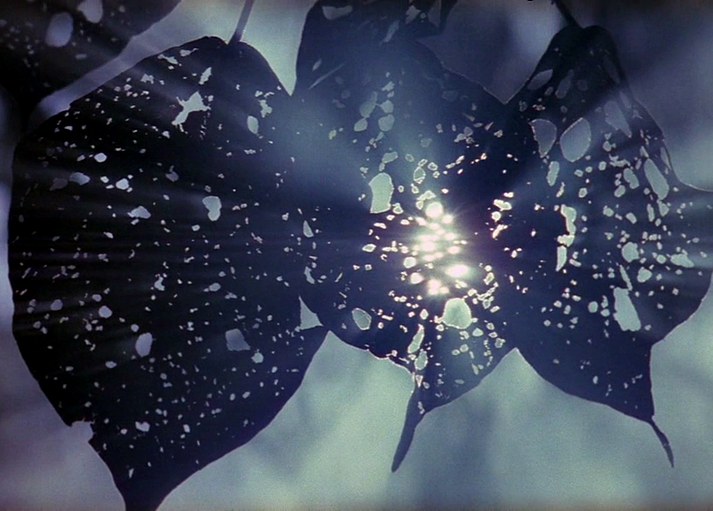

¿Cómo logra Malick la pirueta de convertir la atroz vivencia de una campaña durante la Segunda Guerra Mundial en un recordatorio de la belleza y del don de vivir? Pues de la misma manera en que Federico García Lorca convertía la basura de las calles de una gran metrópolis en poesía, esto es, al encontrar las joyas ocultas que atesora la inmundicia. En este sentido, no es casualidad que el realizador se sintiera atraído por una historia situada en un paisaje tan espectacular –tan ajeno y exótico, tan incontaminado, cabría añadir– como el de la Isla de Guadalcanal. Porque desde la primera escena de la pieza, la de un cocodrilo sumergiéndose en unas aguas pantanosas, se establece una dialéctica entre la naturaleza y la humanidad que se mantiene a lo largo del metraje. De esta forma, cuanto más conocemos y sabemos de los hombres que conforman la Compañía C de Charlie; cuanto más intervienen con su brutalidad en ese contexto privilegiado, quemándolo, arrasándolo, devastándolo, tiñéndolo con su propia sangre, más se nos recuerda la capacidad del mundo para seguir adelante, para sanarse. No en vano, hay una imagen recurrente a lo largo de La delgada línea roja, y es la del agua, como origen de la vida pero también como símbolo de cambio y de destino. El cocodrilo, depredador dentro de la cadena alimenticia, y descendiente de los antiguos amos de la Tierra (los dinosaurios), necesita el agua para vivir. Su aparición desasosiega; su figura es ominosa, amenazante… pero al zambullirse en el pantano es engullido por él, lo sustituyen los verdes líquenes, la aparente calma de la superficie. El plano final retoma la misma idea, al centrarse en el bulbo de un árbol que germina sobre unas aguas cristalinas, entre el leve rumor de la fauna y la flora que vuelven a quedar libres de la pisada del hombre. Tras la crueldad que hemos presenciado, la vida continúa, obstinada, invencible.

«Malick erige en La delgada línea roja una visión panteísta de la existencia, exenta de una religiosidad explícita pero sí imbuida de una honda espiritualidad, en la que el hombre, aunque muchas veces lo ignore, ocupa el lugar central de una comunión cosmológica».

Pero hay más: el agua también aparece en momentos clave del relato, durante la deserción del soldado Witt (Jim Caviezel) a la aldea de melanesios –una imagen que se repetirá tras su muerte– o cuando este toma la decisión de abandonar a sus compañeros para salvar sus vidas a costa de la suya. Y la expulsión de los intrusos de esa suerte de Jardín del Edén también se produce tras una secuencia en la que el soldado Doll (Dash Mihok) contempla la estela que deja en el mar el barco que le transporta junto a los otros supervivientes. En realidad, la potencia alegórica del agua en La delgada línea roja no solamente se limita a su cualidad simbólica dentro del discurso, sino que va más allá, porque encarna el concepto mismo de la propuesta, esa narrativa aparentemente caótica y deslavazada que la caracteriza. Y es que, parafraseando a Jorge Manrique, «los ríos que van a dar a la mar» son cada uno de esos fragmentos de vidas que hemos contemplado, cada uno de esos personajes que hemos conocido. Por tanto, resulta magistral el empleo de un flujo de conciencia (el stream of consciousness acuñado por William James y empleado por Joyce en su Ulises) de distintas voces en over que articula toda la película; un coro de pensamientos que a veces aparecen personalizados, pero que, o bien a menudo no corresponden a nadie en concreto, o bien, conforme avanza la acción, se superponen y se confunden, pues reconocer una voz es más difícil que reconocer una cara, y los actores declaman intencionadamente en un tono similar. La cinta, en puridad, lo explicita en una de sus más hermosas líneas, inspirada en Las uvas de la ira (1939) de John Steinbeck: «Quizá hay una sola alma universal de la que todos formamos parte; todas las caras son el mismo hombre». Así que, ante la imposibilidad de resumir en una anécdota unívoca los pensamientos de un batallón entero de soldados, Malick no opta por la selección, más bien por la confusión, gracias a la cual expresa también a un nivel formal lo que no deja de contarnos a un nivel argumental: que cada ser humano es simultáneamente excepcional y común; que en todos los corazones se libra la famosa batalla entre Dios y el Demonio pregonada por Dostoievski; que cada vida es sagrada no importa lo trivial, o lo dañina, que parezca. Aquí resuenan las creencias personales del realizador, una mezcla entre el cristianismo de su herencia familiar y su formación superior en filosofía en sendas universidades de Harvard y Oxford, con la influencia central de Kierkegaard, por lo que respecta a la angustia de la mortalidad, y de Heidegger, por lo que respecta al lugar del ser humano en el mundo. Malick erige en La delgada línea roja una visión panteísta de la existencia, exenta de una religiosidad explícita pero sí imbuida de una honda espiritualidad, en la que el hombre, aunque muchas veces lo ignore, ocupa el lugar central de una comunión cosmológica.

«La naturaleza, por tanto, ejerce tanto de escenario de la tragedia como de muda espectadora; equiparada por momentos, como ya hemos dicho, a la divinidad, la fotografía de John Toll se hace exuberante cuando la retrata, al dotar a los fotogramas de un hálito de sobrecogimiento, de belleza apabullante y reverencial».

En esa misma línea de la construcción de lo que podríamos denominar una “película-río”, el filme sigue una exigua –pero sostenida– línea argumental, que desemboca en pequeños momentos climáticos que coinciden con cada uno de los avances de la compañía: el desembarco, el enfrentamiento entre el capitán Staros (Elias Koteas) y el comandante Tall (Nick Nolte), el asalto al búnker, la toma de la colina… Todos ellos describiendo “olas”, sumándose, acumulándose, para llegar “torrencialmente” a la espléndida secuencia en la que los soldados americanos invaden la base nipona. Verdadero clímax de la trama, pues obviamente todo el sufrimiento previo estaba encaminado a conseguir vencer al enemigo, Malick lo filma desde la perspectiva de los asaltantes; pero en su mirada no hay épica ni exaltación, sino que, al abrirse la escena con una densa neblina que convierte a los japoneses en una amenaza invisible, nos sumergimos en un paisaje asfixiante y onírico (la influencia de Theo Angelópoulos es aquí patente). Y la pesadilla se confirma cuando descubrimos que los seres monstruosos que tanto daño han causado a los personajes son hombres como ellos. La cámara, posicionada como si fuera uno más de los integrantes del ejército americano, sigue a sus “compañeros”, y se mueve como ellos: se acelera, se eleva, esquiva las construcciones de los japoneses, desciende… Mientras tanto, la atmosférica música de Hans Zimmer aumenta de volumen paulatinamente, de forma que los gritos, los disparos y los otros sonidos producidos por el choque de los combatientes quedan ahogados por ella y por la voz en over, que de nuevo nos confirma lo que nuestros ojos ya nos están mostrando: «Éramos una familia. ¿Cómo nos separamos y distanciamos, para que ahora estemos enfrentándonos? Cada uno robándole la luz al otro. ¿Cómo perdimos ese bien que se nos otorgó? Lo dejamos escapar, descuidadamente; nos dispersamos. ¿Qué nos impide cambiar, tocar la gloria?»

A partir de este momento, el “curso” de la narración se va “remansando” lentamente: no hay más escenas de batallas colectivas, y el desarrollo posterior del argumento se hace todavía más confuso y fragmentario, al construirse mediante una serie de elipsis bruscas, que pretenden incidir en los destinos de cada uno de los personajes que hemos seguido desde el inicio de la película. Como si fueran distintas “corrientes” que “confluyen” en un “delta”, hay una más fuerte, una que las atrae a todas: la del soldado Witt. La ruptura de la cuarta pared que precede a su muerte tiene la intensidad necesaria para, en primer lugar, dotar a su figura de un componente cristológico, al sacrificarse por sus compañeros, y, en segundo, para interrogar al propio público, mirándole a los ojos con una pregunta tan esencial como impactante: ¿qué harías tú en su lugar? Tras morir Witt, el tono del relato se precipita, impregnándose de una peculiar mezcla entre la desolación y la esperanza, pues, con su desaparición ha salvado a otras personas, pero sin él el mundo es un lugar peor. Siendo como es el personaje que acumula en sí las mejores virtudes del ser humano (compasión, altruismo, empatía…), lleva asociado consigo el símbolo de la luz, de la “chispa” de la que habla con el sargento Welsh (Sean Penn), desde el momento en el que enciende y apaga una cerilla en la prisión del barco hasta en el que los rayos del sol entre el follaje devienen correlatos del fin de su vida. La naturaleza, por tanto, ejerce tanto de escenario de la tragedia como de muda espectadora; equiparada por momentos, como ya hemos dicho, a la divinidad, la fotografía de John Toll se hace exuberante cuando la retrata, al dotar a los fotogramas de un hálito de sobrecogimiento, de belleza apabullante y reverencial. De hecho, una de las grandes bazas de La delgada línea roja es el alarde sensorial que despliega. La intensidad de sus colores, el empleo de los claroscuros y la sobreexposición asociada a los distintos flashbacks –entre los cuales destacan los protagonizados por el soldado Bell (Ben Chaplin)–, sumados a la banda sonora y a los hipnóticos movimientos de cámara, nos recuerdan constantemente el infinito placer de ver, de oír, de tocar, de amar… de estar vivo. Se trata, pues, de una cinta que bebe de una estirpe de realización que hace hincapié en el poder de los sentidos para producir la revelación, la epifanía; o, dicho de otro modo, en la estela de Andrei Tarkovski, Malick aprovecha la potencialidad del cine como arte total para, a través del estímulo estético, incidir en un mensaje de fondo de tipo trascendental y moral.

«La delgada línea roja es un clásico moderno –frases de su guion, por ejemplo, aparecen en temas de las bandas Explosions in the Sky y UNCLE–, al haber instaurado una deslumbrante y sugestiva forma de filmar, que se aleja del teatro o la novela y se acerca a la música o a la pintura, y cuya influencia se deja sentir en autores tan diferentes como Paolo Sorrentino, Andrew Dominik, Apichatpong Weerasethakul o Carlos Reygadas».

Según lo expuesto, y contra lo que podría suponerse a priori, La delgada línea roja no es una película de heroicidades bélicas, ni tampoco un panfleto antibelicista, a pesar de que a lo largo de su metraje haya instantes de ambos (v. gr. sendas intervenciones de Woody Harrelson y John Cusack en el relato o el comentario de la voz en over cuando los soldados, de permiso, se limitan a emborracharse y pelearse: «La guerra no ennoblece a los hombres, los convierte en perros, les envenena el alma»). De hecho, el tercer largometraje del realizador tejano es, en última instancia, una especulación ontológica que se salda con un credo humanista, en el que el amor es la gran fuerza redentora. Teniendo en cuenta la complejidad e inefabilidad de semejante temática, el gran acierto de Malick, el alarde de talento que despliega en el filme, es su alejamiento de la unidad espaciotemporal y psicológica, con lo que alumbra un discurso en el que la imagen y el sonido tienen un significado propio, donde lo lírico posee mayor importancia que lo narrativo. Se diría que el director de Waco se ha retrotraído a la fórmula de la tragedia griega (recordemos que se cita a Homero y a Sófocles) y ha recuperado el protagonismo del coro. De ahí que las ideas, los recuerdos y los sentimientos de los personajes, individuales o como parte de un todo –las gotas de un mismo mar–, glosen la acción de una forma similar a como lo hacían en el teatro clásico los versos recitados desde la ορχήστρα –sobre todo, en el caso de Eurípides–, esto es, con apuntes morales, éticos y/o filosóficos.

No deja de ser irónico, en consecuencia, que el estreno de esta obra tan única, de este fruto de la madurez de un maestro, coincidiera con otra película sobre la Segunda Guerra Mundial de tono e intencionalidad muy diferentes, lo que condujo a una comparación tan inevitable como superflua de ambas. Nos referimos, por supuesto, a Salvar al soldado Ryan (1998) de Steven Spielberg, en donde se erigía un exaltado homenaje a los excombatientes estadounidenses ausente de la pieza que nos ocupa. Quizá por ello, a día de hoy, la primera sigue siendo puesta como ejemplo de impecable realización, sobre todo por lo que respecta a su impresionante secuencia de abertura, mientras que la segunda se ha convertido en todo un emblema de una concepción del séptimo arte en la que se exige la participación activa del espectador, pues su discurso no es unívoco y diáfano, sino que crea ideas, sensaciones y emociones: sugiere. No es de extrañar, por tanto, que muchos consideren La delgada línea roja como un clásico moderno –frases de su guion, por ejemplo, aparecen en temas de las bandas Explosions in the Sky y UNCLE–, al haber instaurado una deslumbrante y sugestiva forma de filmar, que se aleja del teatro o la novela y se acerca a la música o a la pintura, y cuya influencia se deja sentir en autores tan diferentes como Paolo Sorrentino, Andrew Dominik, Apichatpong Weerasethakul o Carlos Reygadas, entre otros. La “línea roja y delgada” a la que alude el título de la novela, como ilustran las dos citas que la abren, es una mezcla entre la forma en como Rudyard Kipling describe a los soldados rasos y un refrán del Medio Oeste americano que reza: «No hay más que una delgada línea roja entre la cordura y la locura». En su versión, Terrence Malick matiza que también la hay entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. Y eso marca indeleblemente nuestras personalidades y nuestros actos. O como decía Jean-Paul Sartre en A puerta cerrada (1944): «Siempre se muere demasiado pronto o demasiado tarde. Y, sin embargo, la vida está ahí, acabada. La raya está hecha y hay que hacer la suma. Tú eres tu vida, y nada más».

Elisenda N. Frisach

© Revista EAM / Barcelona

Bibliografía

- Biskind, Peter “The Runaway Genius”, Vanity Fair, agosto de 1999.

- Tovar Paz, Francisco Javier. La delgada línea roja. Contempla la secuencia de los combates, Ed. Akal, Madrid, 2012.

- El blog http://malickencastellano.blogspot.com.es/

- Tovar Paz, Francisco Javier. La delgada línea roja. Contempla la secuencia de los combates, Ed. Akal, Madrid, 2012.

- El blog http://malickencastellano.blogspot.com.es/

Ficha técnica

Estados Unidos, 1998. Título original: The thin red line. Duración: 170 min. Director: Terrence Malick. Guion: Terrence Malick, a partir de la novela homónima de James Jones. Fotografía: John Toll. Música: Hans Zimmer. Productores: Robert Michael Geisler, John Roberdeau y Grant Hill. Productora y distribuidora: Phoenix Pictures / 20th Century Fox. Diseño de producción: Jack Fisk. Montaje: Billy Weber, Leslie Jones y Saar Klein. Dirección artística: Ian Gracie. Intérpretes: Jim Caviezel, Sean Penn, Ben Chaplin, Nick Nolte, Elias Koteas, Dash Mihok, John Cusack, Woody Harrelson, John C. Reilly, Adrien Brody, John Savage, Jared Leto, John Travolta, George Clooney, Miranda Otto.