SALVAJES EN LOS PÁRAMOS DE YORKSHIRE

crítica de Cumbres borrascosas | Wuthering Heights, Andrea Arnold, 2011En la Mostra de Venecia de 2011, en competición, se encontraba la enésima adaptación de la única novela de Emily Brontë: Cumbres borrascosas. Toda una osadía si nos atenemos a la escasa capacidad de sorpresa que, a priori, puede tener una historia mil veces contada. Y mil veces trasladada a pantalla, destacando la conversión del romance de Heathcliff y Catherine por parte del maestro Luis Buñuel, titulada Abismos de Pasión (1954). Wuthering Heights (2011), de la directora británica Andrea Arnold, al igual que la versión del de Calanda, es una adaptación libre de la obra literaria. Para los que desconozcan los entresijos argumentales, se trata de una historia de amor imposible, destructiva y feroz, que tiene lugar en los páramos del centro de Inglaterra, concretamente en Yorkshire. Remito la localización geográfica porque tiene especial relevancia. Me atrevería a decir que es un protagonista más. Uno de los vértices de un triángulo amoroso. Que el medio natural donde se vive es un condicionante es una obviedad fácilmente comprobable. No es lo mismo vivir en el desierto, que en la montaña o en la costa. Las sociedades y sus costumbres cambian según el clima, la flora y la fauna. Las pautas y ritmos de los países nórdicos difieren de los usos y hábitos de los mediterráneos o los caribeños. La realizadora británica lo sabe, es consciente de la influencia del paisaje en el amor bestial –en el sentido animal– de dos salvajes, de la fusión de la pareja con la bravura de esos montes, húmedos, fríos, que calan. De ahí su concepción como una película capaz de estimular los sentidos, con primerísimos planos de hojas, bichos y barro. Cuya banda sonora no puede ser otra que —a excepción del temazo “The Enemy”, del grupo Mumford & Sons, casi en los créditos finales— el ruido del viento, el azote de los árboles y el estrepitoso silencio de la soledad que evocan los amplios horizontes. Sin nada antinatural, ni tan siquiera música extradiegética.

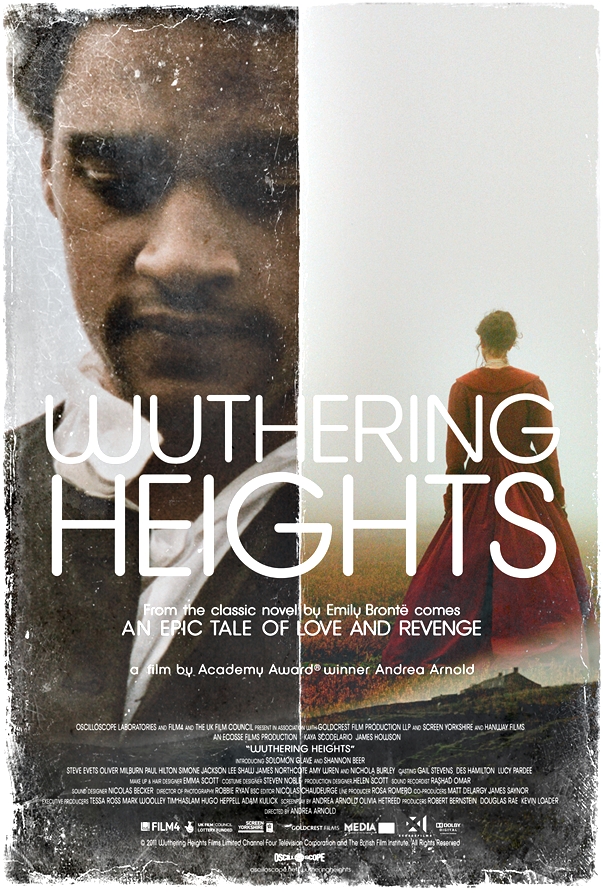

A través de planos que recogen el intenso paisaje y un cielo de nubes constantes y vertiginosas se expone lo novedoso de esta nueva revisión del clásico: Heathcliff es negro. Atributo que en ninguna de las otras adaptaciones ni en la novela original es así. Tiene su explicación. De esta manera, se permite mostrar rápidamente, sin necesidad de explicaciones y con el refuerzo del racismo, su condición de odiado, de repudiado. Esta jugada es la punta del iceberg de una película que se come las palabras de la novela. La directora, muy hábilmente, utiliza el lenguaje de las imágenes para transcribir el lenguaje literario. Acción que da sentido a la paradoja de que en una cinta sobre un libro los diálogos brillen por su ausencia. Y funciona muy bien, hasta el exilio voluntario de Heathcliff. A través de un hiperrealismo coherente con la época que se retrata, cámara en mano, vemos forjarse entre charcos y niebla, entre caballos y ovejas una relación inofensiva por inocente —no a ojos de quienes tratan de domesticarlos—. Emocionan, conmueven, juegan, corren, ríen y saltan, se enfadan y tratan de ser amansados. Este carácter intimista y bucólico de la primera parte se evapora ante los tintes siniestros de la segunda. Momento en el que se desnorta, se ensombrece hasta el punto de oscurecer lo anterior. Las abundantes persecuciones de espaldas, a la carrera, atractivas en un primer momento, terminan por ser mareantes por repetición. Mientras Heathcliff y Cathy son niños, todo tiene sentido. Se comprende la importancia de la naturaleza, no molesta la abundancia de desenfoques, se entienden el mutismo del muchacho y las crueldades que le rodean, su salvajismo y lo que tiene de juego de críos el amor entre ¨hermanastros¨. Pero en la edad adulta, se pierde la poética del lodazal, y lo pueril no da lugar a algo mucho más maduro y reposado. Continúa el hieratismo plano, sin mayor hondura que la que otorga el silencio. Se abusa de flashbacks totalmente redundantes y más a tenor de las abruptas elipsis que van minando toda la película. Todo es así en esta historia sucia, forjada en el barrizal. Todo atrae en la primera parte, todo cansa en la segunda. Haciendo, incluso, largo su metraje.

No obstante, la falta de destreza narrativa y escaso desarrollo de los personajes no desmerecen una película que deja poso. Resulta interesante cuanto menos. Andrea Arnold huye del academicismo, se aleja de las premisas de la industria que aboga por adaptaciones que terminan por ser réplicas para fans protagonizadas por la estrella de turno. Películas olvidables, intrascendentes, prescindibles. Que sus luces terminen por ser sus sombras no quiere decir que no merezca la pena su visionado, y que éste sea disfrutable. Sobre todo por su hermosura estética, sustentada en la suciedad de la fotografía de Robbie Ryan —lo mejor del filme, premiada en la Mostra y la Seminci—. El tiempo dirá si esta adaptación desmerece a sus predecesoras y al legado de Emily Brontë; lo que no es discutible es su carácter diferente y arriesgado. Meritoria, por poco convencional, revisión del clásico británico, posiblemente aborrecible para el gran público. ★★★★★

Andrés Tallón Castro.

crítico de cine.

Reino Unido, 2011, Cumbres borrascosas. Directora: Andrea Arnold. Guion: Olivia Hetreed (Novela: Emily Brontë). Productora: Ada Films. Fotografía: Robbie Ryan. Música: Mumford & Sons. Reparto: Mark Duplass, Rosemarie DeWitt, Emily Blunt, Mike Birbiglia, Mel Eslyn.

♠ La fotografía de Robbie Ryan (B.S.C) en Cumbres borrascosas|