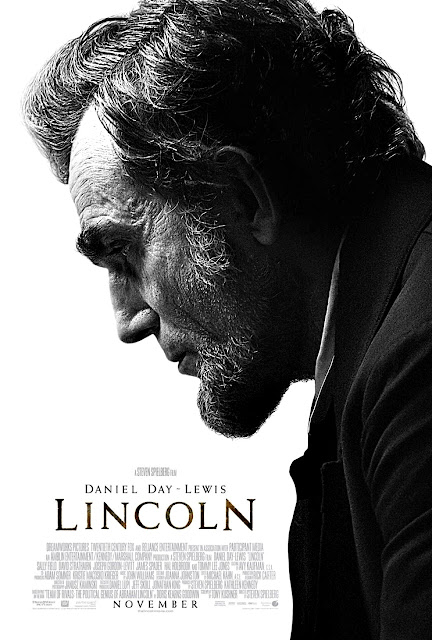

Lincoln | Steven Spielberg, 2012

1865 fue un año convulso para los Estados Unidos de América. Su presidente por antonomasia, Abraham Lincoln, contemplaba desde el despacho de la Casa Blanca esa sangría devastadora —y sin final aparente— en que se había convertido la nación. La Guerra Civil se estaba cobrando un precio altísimo: la juventud y por ende el futuro de una sociedad invertebrada, recién nacida a ojos del viejo continente europeo. Eran tiempos de inestabilidad, de incertidumbre y preguntas difícilmente contestables. Y aun así, Lincoln seguía fuerte en sus convicciones democráticas, de supuesta igualdad permeable a los intereses ocultos de una mente lúcida, coherente consigo misma y a pesar de los que respiraban en torno a ella. Por encima del mito sobresalían unas graciosas orejas y una barba poblada y memorable. También el sombrero de copa alta, esa especie de chistera que parecía guardar los anhelos conciliadores de unos ciudadanos y unas víctimas de la época oscura que les había tocado vivir. Personas ajenas al circo del Congreso, donde senadores o representantes electos o vendedores de humo o garrulos tóxicos se daban cita para debatir cuestiones capitales, pero de forma ordinaria y vulgar. Quizá por eso el presidente fuera más valorado, porque miraba reflexivamente hacia ese punto ciego que esconde las virtudes del buen estadista: retórica, comunicación, liderazgo, seriedad, análisis, inteligencia. Y toma de riesgo, algo que venía de serie con la profesión. De alguna manera, Lincoln se adelantó a sus coetáneos en imaginación y estilo, identificable más allá de sus defectos, ya que fue el encargado de proponer la Decimotercera Enmienda, cuyo reparo sería abolir la esclavitud en su totalidad (no obstante, hubo estados que tras la vigorosa proclamación se mantuvieron en su idea primaria de que hay gente que nace para servir).

Desde hace algún tiempo, el cine explota el filón de las biografías de grandes personalidades de la regencia, imponiendo el género ensayístico a espectadores que miran despreciativamente a un gremio en continua devaluación. Sin credibilidad. Sin prestigio. Que salpica a los buenos, que existen por detrás —muy lejos— de esa infame constelación que nos dirige hacia el precipicio. Que existen, o quien esto escribe tiene fe en que así sea. En cualquier caso, los capitanes del Barco alimentan nuestra curiosidad, nos inoculan la dosis necesaria de morbo y poseen el suficiente relieve dramático para llevar a cuestas cualquier filme (vale, no todos. Vale, casi ninguno). Un aspecto este primero, el del morbo, que vende millones —e incluso mueve montañas mercantiles, conformando un fenómeno sociológico muy significativo— en Norteamérica, cuya gente vive en un estado perpetuo de alienación que contrasta con su mística popular, potenciada, quizá de manera equívoca, por los medios de comunicación y los contrastes mismos de una geografía casi inabarcable. Lincoln promulgó el concepto de libertad antes de que ésta sucumbiera a su poder efectivo: la Nada. Y ahí quedó y permanece en su aturdimiento etimológico, generando dinero, como el icono de Abraham Lincoln. Y hablar de dólares, de historia –en este caso del cine—, de iconicidad, es hablar de un señor llamado Steven Spielberg. Palabras mayores. Se trata de un artista que ha sabido fundir magistralmente los réditos del marketing con la solvencia y la trascendencia de unas cuantas obras inolvidables: Tiburón, Indiana Jones, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan y Munich son ejemplos de su inmenso legado. ¿Quién no ha soñado gracias a los sueños del Rey Midas de Hollywood? Sólo un necio negaría su contribución. Sea cual sea el campo audiovisual, desde todas las vertientes, Spielberg se impone a sus escasos detractores: siempre llega por su admirable variedad, ese talento único para dibujar entelequias que ya estaban ahí, pero que a través de su filtro adquieren nuevas dimensiones, matices aventureros, energía infantil y trallazos agradables a la retina.

|

| Fotograma de 'Lincoln', de Steven Spielberg | Nominado a doce premios Oscar |

Y, sin embargo, sus dos últimas creaciones funcionan a un nivel más o menos aceptable, sin la potencia necesaria para grabarse en nuestra memoria. War Horse caía indeseablemente en una guerra mundial de sirope. Sin resultar ofensiva, no poco emocionante en ciertos momentos, sabíamos que era un Spielberg menor, funcionando a medio gas. Después del trepidante espectáculo de Tintín: El secreto del unicornio, continuó por ese camino intrascendente que había trazado durante la segunda mitad de los primeros 2000. Pese a todo, Lincoln (2012) se anunciaba como la vuelta del gurú, y ciertamente así se dejaba ver en el tráiler: como un proyecto de primer orden, apoteósico dentro de unos límites marcados por el argumento mismo, puesto que habla de los meses que acaecieron entre la posibilidad de llevar a cabo la Decimotercera Enmienda a la constitución de los Estados Unidos y el asesinato del presidente en el teatro Ford el 15 de abril de 1865. El elegido para interpretarlo fue Daniel Day-Lewis. ¿Algo más? Sí, el coguionista de Munich, Tony Kushner, a las teclas del procesador de textos. Con semejante acumulación de virtuosismo era prácticamente imposible fallar. El beneficio de la duda se veía justificado como defensa ante la debacle, contra la decepción, o sencillamente por lo más comprensible y peligroso: las expectativas. En la primera secuencia, donde la cámara se mantiene de espaldas a Lincoln durante unos segundos que se hacen eternos pero crecientes en emoción, se revelan todos los signos que convierten a Daniel Day-Lewis —con permiso de Joaquin Phoenix— en el mejor actor de la actualidad. El trabajo de caracterización es tan preciso como sutil. Ese irlandés de mandíbula marcada y perfil greconiano y ojos poéticos se convierte en un orador salido de las entrañas de Kentucky; modula la voz con una cadencia lenta y melódica. Tiene unos orejones que no lo son tanto, pero que se dejan ver más grandes por entre los rizos de su pelo cuidadamente abstruso. Y a los quince minutos sé que es lo único salvable de una película tediosa, que concentra el grueso de la información en unos primeros minutos encorsetados, rígidos, de mucho verbo y poco alcance.

Spielberg firma oficiosamente un producto impropio de su nivel. Se suceden los planos cortados a golpe de hacha, sin reparar en fluidez o cohesión. Corte, golpe al ojo. Corte, no tengo planos, luego tengo que insertar uno a modo de tirita, querido espectador. Analizado con cierta tranquilidad, sigo preguntándome cómo han podido filmar semejante chapuza, con escenarios iluminados al más puro estilo La conspiración (manantial de luz que entra violentamente por la ventana, bañando todo de un blanco inocuo y cegador. Feo, también), o iluminados con dudoso gusto. En general, muestra fallos de principiante (¿dónde estabas, Kaminski?). Si a esto le añadimos el trazo grueso de un guión que no cuenta nada que no hubiéramos escuchado antes, y cuyo elenco (un plantel de primeras figuras del cine) quieren ser pero no pueden, porque el protagonista es demasiado atractivo y, sin embargo, plano, debemos concluir que Lincoln es la cinta más sobrevalorada de este curso que llega a su final. Ni Sally Field —la mujer del presidente y protagonista del mejor diálogo—, ni la peluca de Tommy Lee Jones consiguen librarme del leño que tengo que soportar durante dos horas y media, padeciendo una historia innecesariamente larga y hueca. Su éxito responde a un virus que acecha siempre en las sociedades más acomplejadas: el chovinismo. Hollywood aplaude a su héroe, un mito que, observado con perspectiva, no lo es tanto. Un retrato a escala en los billetes de cinco dólares.

Juan José Ontiveros.

crítico de cine.

Estados Unidos, 2012. Título original: Lincoln. Director: Steven Spielberg. Guión: Tony Kushner (Libro: Doris Kearns Goodwin). Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Reparto: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Lee Pace, Gulliver McGrath, Hal Holbrook, Michael Stuhlbarg, Jared Harris, David Costabile, Jackie Earle Haley, Joseph Cross, John Hawkes, Tim Blake Nelson, Peter McRobbie, Jeremy Strong, Gloria Reuben, Walton Goggins, Bruce McGill, David Oyelowo, Lukas Haas.